Par Franc Muller – Avocat rupture conventionnelle, Paris

L’instauration de la rupture conventionnelle dans notre droit date de la loi du 25 juin 2008.

Au fil du temps, la jurisprudence de la Cour de cassation déterminant ses conditions de validité se dessine.

Après que les hauts magistrats aient jugé qu’une rupture conventionnelle conclue par une salariée victime de harcèlement moral devait être annulée, ils viennent de dire qu’il devait en aller de même lorsqu’aucun exemplaire de la convention n’est remis au salarié (Cas. soc 6 février 2013, n° 11-27000).

Les arguments des Juges sont parfaitement justifiés : la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.

A défaut, la rupture conventionnelle est atteinte de nullité et produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

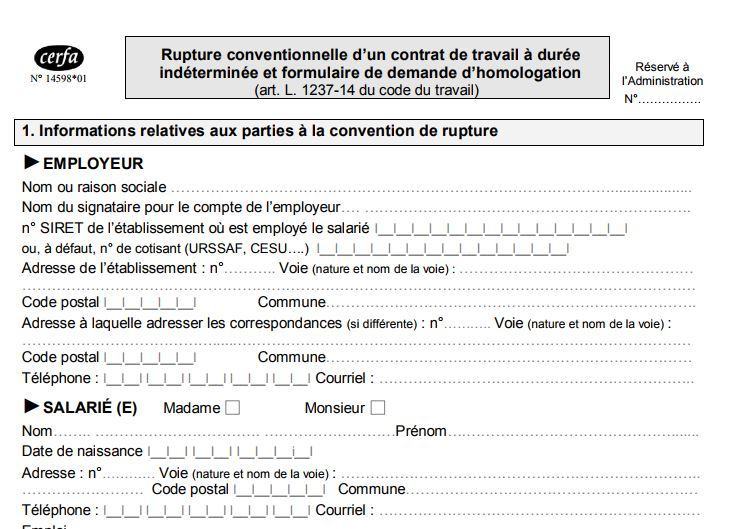

La convention, pour être valable, doit donc être conclue en deux exemplaires, voire trois si on y ajoute celui qui est envoyé à la direction du travail (DIRECCTE) pour homologation, l’employeur et le salarié étant chacun en possession d’un exemplaire.

L’article 1325 du Code civil prévoit au demeurant que les conventions synallagmatiques (c’est à dire celles engendrant des obligations réciproques) ne sont valables qu’autant qu’elles ont été faites en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.

Cette décision est heureusement protectrice des intérêts des salariés ; on ne saurait que trop craindre les manipulations auxquelles les employeurs peuvent se livrer afin de les inciter, y compris vivement, à la signature d’une rupture conventionnelle.

Par ailleurs, les motifs d’annulation d’une rupture conventionnelle sont suffisamment rares pour que l’on scrute avec un vif intérêt tout nouveau cas d’annulation.

La rupture conventionnelle a connu un succès sans cesse grandissant, qui semble aujourd’hui s’être stabilisé après avoir atteint un niveau non égalé.

Il s’en est conclu 36 500 au cours du mois de mars 2019, à comparer aux 16 650 conventions homologuées 10 ans plus tôt à la même période, d’après les statistiques du ministère du travail (DARES).

La rupture conventionnelle repose sur un accord librement consenti entre le salarié et l’employeur destiné à mettre fin au contrat de travail qui les lie (article L 1237-11 du Code du travail).

La jurisprudence a vu d’un bon œil ce mode de rupture, avec lequel elle s’est montrée accommodante, considérant qu’une rupture conventionnelle pouvait être valablement conclue dans des situations où le salarié se trouvait, objectivement, dans une position de fragilité.

Elle a ainsi accepté qu’une rupture conventionnelle soit conclue lorsqu’existe un différend entre les parties, ou lorsque le salarié est en cas d’arrêt maladie, ou en accident du travail, voire même pendant un congé de maternité.

Le seul rempart qu’elle a érigé afin d’annuler la convention de rupture réside dans la démonstration par le salarié que son employeur a commis une fraude, ou que son consentement a été vicié.

Autant dire que la voie est étroite et qu’il lui faudra disposer d’éléments suffisamment probants pour parvenir à cette solution.

Sans déroger à ces règles, la Haute juridiction vient cependant de sanctionner un employeur qui avait négligé une règle juridique de base : la validité d’un acte sous seing privé est subordonnée à l’existence d’une date certaine (article 1377 du Code civil).

A défaut, ledit acte encourt une annulation.

Une salariée avait demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle, qui avait été signée et homologuée par la DIRECCTE le 18 juillet 2013.

Or, cette convention n’était pas datée.

La salariée s’appuyait sur cette circonstance pour en poursuivre l’annulation devant la juridiction prud’homale.

Elle demandait en conséquence qu’il soit jugé qu’elle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant ainsi la voie au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à des dommages intérêts pour ce licenciement injustifié.

La cour d’appel a accédé à cette demande et annulé la convention de rupture, considérant que sa date de signature, non mentionnée sur la convention, était incertaine et qu’il n’était donc pas permis de déterminer le point de départ du délai de rétractation.

L’employeur invoquait pourtant que le formulaire de rupture comportait les dates de deux entretiens, les 31 mai et 12 juin 2013, ainsi que la signature de la salariée avec la mention « lu et approuvé ».

Il soutenait en outre que celle-ci n’avait pas contesté la remise de la convention à l’issue du dernier entretien et n’avait pas exercé son droit de rétraction, dont elle était informée.

Arguments insuffisants à convaincre la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui confirme l’annulation et retient que l’absence d’indication de la date de signature de la convention la rendait incertaine, empêchant de déterminer le point de départ du délai de rétractation (Cass. Soc. 27 mars 2019 n° 17-23586).

La morale réprouvera peut-être que cette initiative de la salariée, qui était a priori à l’origine de la rupture conventionnelle, et en avait ensuite sollicité l’annulation après avoir découvert qu’elle n’était pas datée, afin d’obtenir des indemnités supplémentaires, soit couronnée de succès.

Mais on objectera que dans de nombreux cas, et alors que c’est l’employeur qui est en réalité à l’initiative, et en position de force, il insiste auprès du salarié, afin de se couvrir, pour que celui-ci formalise une demande écrite, donnant à croire que la demande est de son fait.

Juste retour des choses diront certains…