Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris

Clause de non-concurrence et départ effectif du salarié de l’entreprise

La clause de non-concurrence suscite une attention particulière lorsque le contrat de travail est rompu.

Soit, parce que le salarié envisage de travailler dans une entreprise concurrente et espère en conséquence que l’employeur le libérera de l’obligation de non-concurrence.

En outre, s’il exerce son nouvel emploi dans un secteur d’activité distinct, le salarié peut avoir avantage à ce que l’employeur applique la clause de non-concurrence et qu’il lui paie la contrepartie financière qui y est attachée.

Il est courant que le contrat de travail accorde à l’employeur un délai précis pour délier le salarié de son obligation de non-concurrence.

La formulation employée peut être la suivante : la société se réserve le droit de libérer le salarié de l’interdiction de concurrence et devra lui faire connaitre sa renonciation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai maximum (de 15 jours, un mois…) suivant la notification de la rupture du contrat de travail.

Cependant, une telle stipulation méconnait les exigences de la Chambre sociale de la Cour de cassation en la matière.

Celle-ci considère en effet que la date à prendre en considération est la date de départ effectif du salarié de l’entreprise.

A retenir

Lorsque le contrat de travail est rompu pour quelque raison que ce soit (licenciement, démission…) et que le salarié a été dispensé d’exécution du préavis, la date à partir de laquelle l’employeur est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence est celle de son départ effectif de l’entreprise.

Cette date constitue le point de départ de la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité.

La Haute juridiction précise en conséquence que l’employeur qui dispense le salarié de l’exécution du préavis, et entend renoncer à la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires (Cass. Soc. 13 mars 2013 n° 11-21150).

De sorte que les prévisions du contrat de travail cèdent devant cette exigence, qui prévaut.

Il a ainsi été jugé que l’employeur qui renonçait à la clause de non-concurrence en se référant aux termes du contrat de travail, après que le salarié, dispensé le salarié du préavis, ait effectivement quitté l’entreprise, agit trop tardivement et est obligé au paiement de l’indemnité de non-concurrence (Cass. Soc. 21 janv. 2015 n° 13-24471).

Quelle est le point de départ de la renonciation lorsque les parties ont conclu une rupture conventionnelle ?

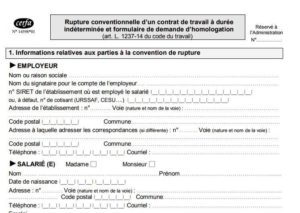

Deux dates s’offrent possiblement à l’employeur pour renoncer à l’obligation de non-concurrence : celle de signature de la rupture conventionnelle ou de rupture du contrat de travail (indiquée dans le formulaire, et postérieure à l’homologation).

La Chambre sociale de la Cour de cassation a tranché, dans une affaire où le contrat de travail précisait que le salarié pouvait être libéré de la clause de non-concurrence « au plus tard dans les quinze jours qui suivent la première présentation de la notification de la rupture du contrat de travail », en retenant pour point de départ de la renonciation de l’employeur, la date de rupture mentionnée dans la convention de rupture (Cass. Soc. 29 janv. 2014 n° 12-22116).

Elle énonce solennellement, dans une nouvelle affaire, qu’en matière de rupture conventionnelle, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires (Cass. Soc. 26 janv. 2022 n° 10-15755).

Elle justifie cette solution, tout comme celle de la date de départ effectif du salarié de l’entreprise en cas de licenciement ou de démission, par le fait que le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.

En l’espèce, le contrat de travail prévoyait que la clause de non-concurrence s’appliquait pour une durée d’un an à compter de la rupture effective du contrat de travail, et que l’employeur pouvait renoncer à son bénéfice par décision notifiée au salarié à tout moment durant le préavis ou dans un délai maximum d’un mois à compter de la fin du préavis (ou en l’absence de préavis, de la notification du licenciement).

Les parties avaient signé une rupture conventionnelle le 27 mars 2015, fixant au 5 mai 2015 la date de rupture du contrat de travail.

Aucune précision n’était apportée dans convention sur le sort de la clause de non-concurrence.

La salariée avait alors considéré que l’obligation de non-concurrence s’appliquait et avait demandé à son employeur le paiement de la contrepartie financière à laquelle il était tenu.

Celui-ci lui avait répondu le 11 septembre 2015 qu’elle était déliée de son obligation de non-concurrence, et qu’il ne lui devait donc rien.

La salariée ne s’était pas satisfaite de cette réponse et avait saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de l’intégralité de la contrepartie financière de la clause.

La Cour d’appel avait jugé, dans une cote mal taillée, que l’intéressée ayant été informée de la volonté de l’employeur de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence, elle n’avait droit qu’au paiement de la contrepartie financière pour la période du 5 mai (date de fin de contrat) au 11 septembre 2015.

La chambre sociale de la Cour de cassation censure ce raisonnement et adopte une solution plus orthodoxe, en considérant que la date de rupture fixée par les parties dans la convention de rupture était le 5 mai 2015, ce dont il résultait que la renonciation par l’employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence intervenue le 11 septembre 2015 était tardive.